Jung-Wien als Netzwerk

Eine ausführlichere Fassung dieses Textes ist in Vorbereitung.

Hier soll der Frage nachgegangen werden, ob die in den Statistiken beschriebenen Phänomene ausschließlich für Schnitzler gelten oder sich auch in größere Zusammenhänge betten lassen? Dafür werden im Folgenden die überlieferten Korrespondenzstücke zwischen den fünf heute am stärksten rezipierten Mitgliedern von Jung-Wien untersucht: Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Richard Beer-Hofmann, Hugo von Hofmannsthal und Felix Salten. Ergänzt wird das noch um Paul Goldmann, der als leitender Redakteur von »An der Schönen Blauen Donau« die meisten der Genannten zusammenbrachte und ihre ersten Werke publizierte. Der Großteil der Korrespondenzen ist publiziert (Beer-Hofmann mit Bahr, Hofmannsthal, Schnitzler; Schnitzler mit Hofmannsthal und Bahr usw.). Die einzigen Ausnahmen finden sich bei Salten, von dem eigentlich nur die Korrespondenz mit Schnitzler publiziert ist. Von Goldmann sind überhaupt nur die Briefe an Beer-Hofmann und Schnitzler erhalten und ausschließlich die letzteren publiziert. Eine Aufstellung zu den einzelnen publizierten Briefwechseln (einschließlich jenen ohne Beteiligung Schnitzlers) bietet https://correspsearch.net/. Jegliche überlieferte Korrespondenzen, die nicht publiziert sind, wurden für die folgende Auswertung anhand der Archivquellen ausgewertet.

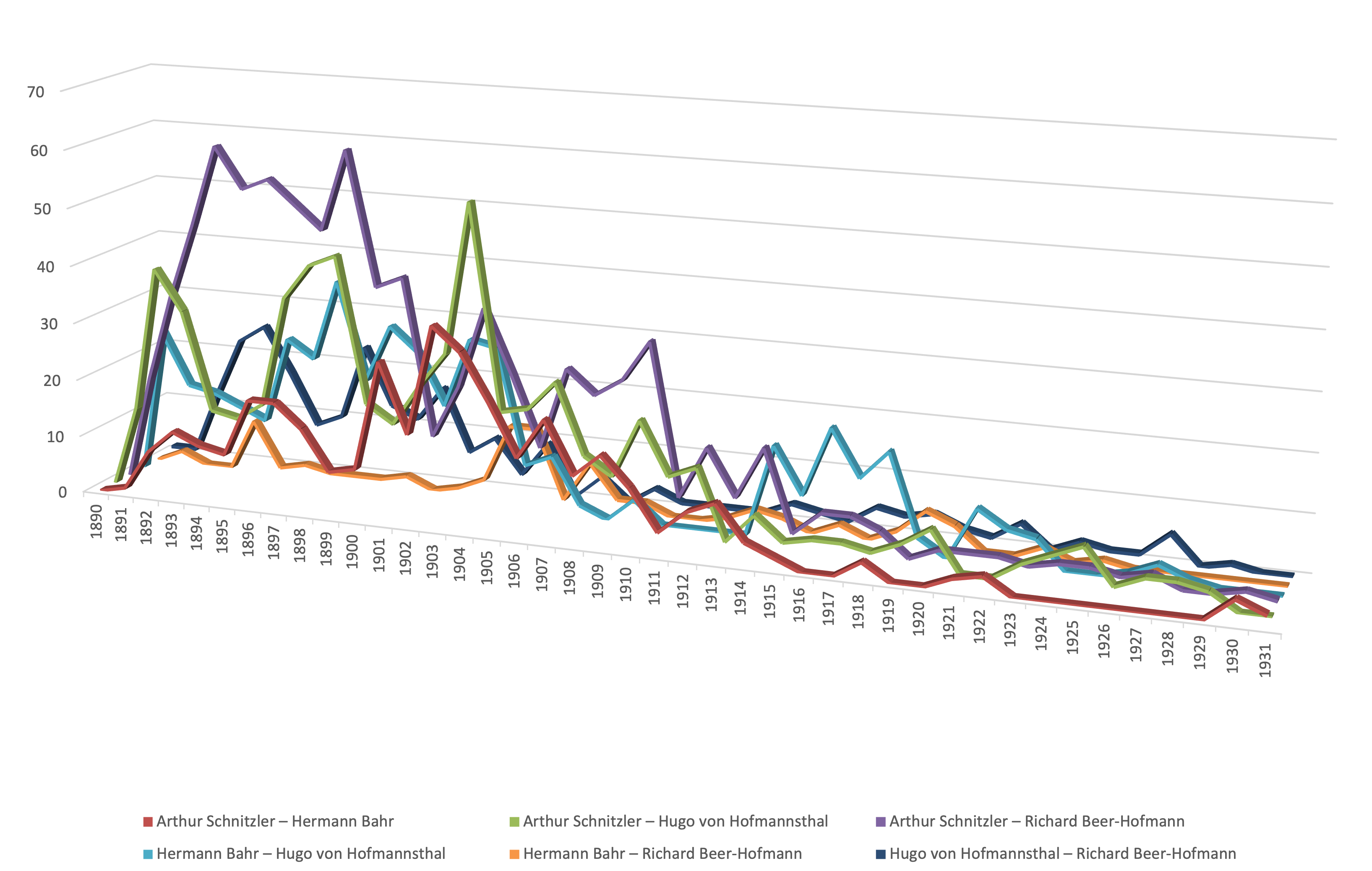

Zuerst aber noch ein Vergleich von vier Korrespondenzpartnern:

Auch bei diesen insgesamt 2.538 Briefen ist ab 1890 ein starker Anstieg zu verzeichnen. Die Korrespondenz zwischen Hofmannsthal und Beer-Hofmann setzt Ende 1890/Anfang 1891 ein. 1891 sind auch die ersten Korrespondenzstücke zwischen Hofmannsthal und Schnitzler, Hofmannsthal und Bahr, Beer-Hofmann und Bahr, Schnitzler und Bahr sowie Schnitzler und Beer-Hofmann verzeichnet. Wenig überraschend korrelieren die Anfänge der Korrespondenzen mit der Herausbildung der Gruppe Jung-Wien und dem ersten Treffen des (2.) Vereins Jung-Wien am 17. 3. 1891 in der Wiener Weinhandlung Wieninger.

Die Korrespondenzen Hofmannsthal–Beer-Hofmann (232 Briefe), Hofmannsthal–Schnitzler (603 Briefe) und Schnitzler–Beer-Hofmann (818 Briefe) sind besonders zwischen 1892 und 1899 – und damit in der Hochphase Jung-Wiens – intensiv. Hofmannsthals Korrespondenz mit Bahr (441 Briefe) kommt zwar nicht an die Intensität der Korrespondenz Hofmannsthals mit Schnitzler heran, ist aber noch länger stärker, besonders auffällig in den Jahren 1901 und 1904. Ähnlich verhält sich die Korrespondenz Schnitzler–Bahr (359 Briefe): Sie ist zwar insgesamt weniger intensiv, hat aber ihre Höhepunkte nahezu zeitgleich mit der Korrespondenz Bahr–Hofmannstal in den Jahren 1901 und 1903. Auch die vom Umfang vergleichsweise geringe Korrespondenz Beer-Hofmanns mit Bahr (85 Briefe) erlebt nach ihrem ersten Höhepunkt 1894 erst um 1904 einen Aufschwung. Diese Intensivierung um 1903/1904 ist also spezifisch für die Korrespondenzen mit Bahr. Spezifische Gründe dafür können einerseits innerhalb der einzelnen Korrespondenzen ausgemacht werden. Andererseits ist diese Beobachtung ein Hinweis auf eine besonders aktive Phase Bahrs, die biografisch mit zwei schweren Erkrankungen zu den Jahreswechseln 1902/1903 und 1903/1904 zusammenfällt. Stark verkürzt könnte die Intensivierung der Korrespondenzen auf die Erzählung reduziert werden, dass Bahr stärkere Bindungen suchte, als er dem Tod nahe kam. Seine Bekanntschaft mit Anna von Mildenburg im Herbst 1904 löste dieses Bedürfnis. Sie wurde seine zweite Ehefrau und zentrale Gefährtin bis zu seinem Tod.

Die für Schnitzler zu treffende Aussage, dass seine Korrespondenzen in Korrelation mit Lebensdekaden stehen, lässt sich an allen verglichenen Korrespondenzen feststellen und erweist sich damit zumindest als ein Zeitphänomen: Am Anfang des 20. Jahrhunderts vermindern sich alle Korrespondenzen in der Regel deutlich. Die Protagonisten zogen hier innerhalb weniger Monate aus dem Zentrum Wiens in die Peripherie – Beer-Hofmann und Hofmannsthal nach Rodaun, Bahr nach Ober-St.-Veit und Schnitzler und Salten nach Währing. Psychologisch könnte argumentiert werden, dass die neue räumliche Distanz anfänglich zu dem Versuch führte, zumindest schriftliche Nähe herzustellen. Doch selbst wenn die Aktivitität so gedeutet wird, ist klar: die räumliche Distanz und die epistolare gehen Hand in Hand.

Dafür werden im Folgenden interaktive Netzwerkdarstellungen veröffentlicht, die erlauben, das Maß des jeweiligen Austausches zu studieren. Es gibt jeweils drei Ansichten, zwischen denen gewechselt werden kann:

- Archivansicht: Alle überlieferten Objekte

- 1:1-Ansicht: Die Annahme lautet, dass es für jeden Brief einen Gegenbrief gab, auch wenn dieser möglicherweise verloren ging. Folglich bietet die Seite mit mehr erhaltenen Korrespondenzstücken die besser überlieferte und eine Verdoppelung dieser Seite entspricht eher dem tatsächlichen Korrespondenzverlauf. (Ein Beispiel: Von A sind 20 Briefe an B und von B 3 Briefe an A erhalten. B hätte demnach schlechter aufbewahrt, auch er dürfte 20 Briefe bekommen haben. In der Darstellung wäre also – 20*2 – 40 als Wert eingetragen.)

- Schnitzler-Koeffizient: Unter der Annahme, dass Schnitzler alle seine Freunde gleich aufbewahrt hat, ergibt das eine Konstante, von der aus Aussagen über die Aufbewahrungstätigkeit des Gegenübers getroffen werden kann. Das kann dann wieder verwendet werden, um die anderen Korrespondenzen des Gegenübers einzuordnen. Die damit verknüpfte Unsicherheit ist aber groß. (Ein Beispiel: Schnitzler hat 200 Briefe von B aufbewahrt, B aber nur 30. Der Koeffizient lautet demnach 30 * 100 / 200 = 15. Also wären auch die Briefe, die B von C aufbewahrt hat, mit 15 zu multiplizieren.)

Diese quantitativen Analysen der Korrespondenzen können in den folgenden Grafiken sowohl insgesamt als auch für die einzelnen Jahre studiert werden:

Netzwerk von Jung-Wien, Übersicht

Netzwerk von Jung-Wien, Jahresauswahl

Vergleich Netzwerk von Jung-Wien, Übersicht

Vergleich Netzwerk von Jung-Wien, Jahresauswahl

Alle Korrespondenzen zwischen den Jung-Wienern werden, wenn auch teilweise mehr pflichtbewusst und mit wenig Einsatz, bis zum Tod geführt: Hofmannsthal starb 1929, Schnitzler 1931, Bahr 1934, Goldmann 1935 und nur Beer-Hofmann und Salten lebten bis zum Herbst 1945. Die letzten Briefe wurden aber 1931 getauscht. Jung-Wien zeigt sich somit nicht nur als ein ästhetischer Zusammenhalt verstehen, sondern auch als ein persönlicher, der aber nur ein gutes Jahrzehnt wirklich eng war. Grundlegende kommunikative Schnittstelle der Autoren war über all die Jahre Schnitzler. Nur für einen vergleichbar kurzen Zeitraum bestand zwischen Bahr und Hofmannsthal ein quantitativ vergleichbarer Austausch.

September 2025